|

Я помню тот Ванинский порт

И вид парохода угрюмый,

Как шли мы по трапу на борт

В холодные мрачные трюмы.

На море спускался туман.

Ревела стихия морская.

Лежал впереди Магадан,

Столица колымского края.

(Песня колымских зэков)

Экстравагантное словосочетание, вынесенное в подзаголовок, становится менее диким, когда в городах и поселках Магаданской области то тут, то там натыкаешься на названия магазинов, ресторанов, различных фирм и проч. «Арго», «Ника», «Гермес» и даже «Эллада» проникли и на Колыму. Разумеется, не факт, что их владельцы - греки. Ну, откуда взялось «Арго» в золотоносном краю, понятно. А бесконечные «ники» и «гермесы» вряд ли могут претендовать на роль носителей эллинизма.

Но стоит полистать телефонный справочник любого района Магаданской области, как непременно встретятся одна, две, а то и десяток греческих фамилий. Становится ясным, что и без самих потомков аргонавтов и прапраправнуков Ники и Гермеса колымская земля не обошлась. И хотя их число настолько незначительно, в сравнении с населением всей Колымы, и рассуждать о каком-то серьезном проникновении эллинизма на российский Северо-Восток не приходится, говорить о греках на Колыме вполне резонно.

…Несколько лет назад мне довелось выступать на международной конференции в Санкт-Петербурге с сообщением «Греки на Северо-Западе России». Проанализировав соотношение численности греческих диаспор по многим российским регионам с численностью всего населения тех же регионов и уровнем их экономического развития, я пришел к выводу, что, чем привлекательнее в финансово-экономическом плане та или иная область или край, тем выше процент греков в ее населении. По этому показателю, если исключить регионы с исторически сложившимся уровнем компактного проживания греков, лидируют две столицы, нефтегазоносные территории, а также регионы с крупными портовыми городами.

Отсюда и вывод – греки там, где деньги. Золотой край они не могли обойти своим вниманием.

Это очень по-гречески – бросить семью и уехать за тридевять земель в поисках заработка. Ради семьи. Так поступали греческие колонисты с доисторических времен, покидая метрополию в поисках лучшей жизни. Результатом длительных разлук с семьями стали многочисленные колонии в Средиземноморье. И позже, когда свободных, незанятых земель оставалось все меньше, греки продолжали покидать насиженные места, если те не обеспечивали достойный уровень жизни их семей.

Самые свежие примеры – массовая эмиграция греков в Северную Америку и Австралию. Расселение греков по России в первые два десятилетия XX века имеет под собой ту же причину. Именно поиск заработка объясняет возникновение достаточно многочисленных и экономически мощных греческих диаспор в 1910-е годы в Иркутске, в Харбине, во Владивостоке.

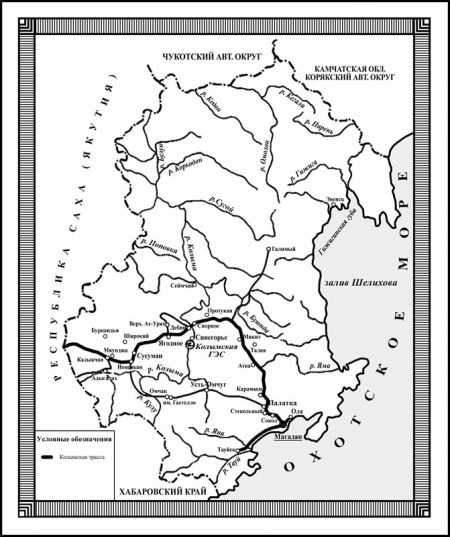

Магаданская область

На Колыму греки прибыли немного позже. Важно, впрочем, не это, а причины, заставившие их осваивать далекий край и определившие характерные черты «греческих колоний» на крайнем Северо-Востоке России. В отличие от древнегреческих, исключительно торгово-экономических эмпорий, новые греческие колонии этимологически полностью оправдывали свое название. Из всех определений советскому человеку ближе всего понятие колонии как неполноценного государства, угнетенное население которого прозябает в нищете и бесправии. Первые колымские колонисты были именно такими невольниками, «жителями» исправительно-трудовых колоний и лагерей.

Подзаголовок книги окончательно перестает вызывать недоумение в архивном отделе реабилитации информационного центра УВД по Магаданской области. Там в 2001 году мне представили список из трехсот греков, включая одного спартанца, умерших в колымских лагерях. К 2009 году численность их уже перевалила за четыреста человек. Кроме того, выявились имена еще четырехсот греков, выживших здесь в гулаговские годы. И это далеко не все, о ком удалось узнать.

Обильное присутствие греков на Колыме в двадцатом веке убедительнее всего демонстрирует грандиозность скачка, совершенного эллинами за два с половиной тысячелетия непрерывного стремления раздвинуть горизонт и расширить ойкумену. Если в VI-V вв. до н. э. самой северо-восточной точкой, фиксировавшей дальность проникновения греческих колонистов, был Танаис на берегу Азовского моря, то к середине ХХ в. она переместилась на крайний Северо-Восток Евразии. Это был предел, северо-восточнее некуда.

В мировоззренческом плане скачок от Парфенона к колымскому аду если и был скачком, то – назад. Шестая часть суши вернулась ко времени господства античного материально-телесного восприятия Мира. В нем, как утверждают историки искусства, отсутствовал личностный момент, что и стало одной из причин упадка античной культуры. Советская идеология, отвергнувшая христианские идеалы с его Абсолютом в виде личностного Бога, предала анафеме и личность как таковую. Личность была заменена культом коммуны. Образ Мира вновь принял древние внеличностные очертания. С этих позиций ГУЛАГ, наполнивший новый строй новым содержанием, можно считать идеальным вариантом мироустройства, в котором не было места человеку.

Эта книга о том, как греки оказались на Колыме. Но еще эта книга – о самой Колыме, крае, несмотря на громкое имя, в общем-то, малознакомом. В какой-то степени даже таинственном.

Для многих Колыма – по-прежнему главный ГУЛАГовский бренд. А Магадан - его столица и врата ада. Именно отсюда, из бухты Нагаева, начинается колымская трасса – жизненно важная для области транспортная артерия. Мы проедем по ней, пересечем всю область до ее границы с Якутией, сворачивая по пути на все значимые второстепенные трассы. Мы побываем во всех знаковых местах Колымы. Путешествие по колымской трассе лишний раз убеждает, насколько прошлое еще довольно низко висит над Колымой. Оно, как сова над тундрой, страхом сковывающей всех ее мелких обитателей. Страх людской, слава Богу, прошел. Но в каждой персональной колымской судьбе есть еще многое из трагического прошлого.

Не суровая приполярная природа создала Колыме такой имидж. На Земле много мест посуровее колымских. Та Колыма – дело рук человеческих. Все ужасное, что сказано, написано и пропето о Колыме, сказано, написано и пропето о Колыме той, гулаговской. Начиная от народного траги-ироничного, услышанного мною еще в глубоком детстве от родственника, дяди Алеши: «Колыма ты, Колыма, Чудная планета, Двенадцать месяцев зима, Остальное – лето», и заканчивая самым известным приглашением советских времен: «Будете у нас на Колыме…».

Мне хотелось нарисовать Колыму, такой, какой увидел и понял ее я. Это смесь впечатлений, воспоминаний и мыслей. Если кому-то покажется, что для столь сурового края и нелегкой темы автор сбивается порой на чересчур легкий тон, а кому-то, - наоборот, что слишком много мрачного, то мне нечего будет возразить ни тем, ни другим. Да, Колыма именно такая. В ней уживаются красота и ужас, неразрывно соединившиеся прошлое и настоящее.

Подобный набор противоположностей в их единстве банален, он не является исключительной прерогативой Колымы. Специфика Колымы в ином. Здесь все проявляется гораздо зримее, чем в других местах. В недавнем прошлом колымский мир принимал такие формы, что трудно подобрать подходящие слова для их определения. Назвать их искусствоведческим «гротескные», значит уйти от сути. Обозвать уродливыми – не обозначить трагической глубины того мира. Ничего не остается, как порекомендовать перечитать Варлама Шаламова. Мы не раз будет призывать его в помощники, чтобы хоть что-то понять из того, что в начале ХХI века уже не кажется реально-историческим.

К Колыме гулаговской подошли бы эпиграфом слова, которые сопровождали поднятие занавеса в театре Кокто, возвещавшем начало спектакля по трагедии Софокла «Царь Эдип»: «Взирай, зритель, на одну из самых совершенных машин, когда-либо построенных богами преисподней для математического уничтожения смертных».

Никто из полутора тысяч греков, кто по моим предварительным подсчетам попал на Колыму в трюмах зэковозов, не разделил бы моих восторгов путешественника. Я осознаю, что между моим и их отношением к этому краю такая же разница, как между свободой и неволей, белым и черным. К этой разнице в мироощущении подвело время. Десятилетия после ГУЛАГа ознаменовались грандиозной мировоззренческой рокировкой. Материк, откуда на остров несвободы, т. е. на Колыму, доставляли обращенных в рабов недавних граждан, и Колыма поменялись местами. Я убежден: сегодня на Колыме живут люди много свободнее материковских. Житель Магаданской области гораздо раскованнее в своих суждениях о прошлом и сегодняшней политике, он болезненней реагирует на несправедливость и чужд неискренности.

Одна и та же история где-нибудь в Вологде и в Магадане - разной свежести. На материке ГУЛАГ – седая старина, почти уже неправда, миф. На Колыме – это зримое вчера, проступающее на каждом километре колымской трассы. И напоминающее, к чему не желателен возврат. Иным взглядом на мир заражается и гость Колымы. Лично я чувствую, как здесь мои жилы наполняются свободой, как она пронизывает каждую клеточку моего тела. На Колыме происходит перезагрузка мозга, здесь он обогащается дополнительными степенями свободы. В этом причина разного мироощущения у магаданца и жителя материка.

Уже давно этот край, овеянный самой мрачной славой, не представляет угрозы. Исчезли лагеря, с которыми Колыма ассоциировалась долгие годы и с чем она вошла в советскую историю. От большинства зон не осталось и следа. Разобраны или сгорели бараки, в груды металла превратились механизмы, заросли стлаником дороги к горным выработкам. Но колымское прошлое, словно трудно выводимый запах, глубоко проникло во все современное. Оно напоминает о себе постоянно и повсеместно.

Колыме трудно расставаться со своим прошлым. Во многих головах она все еще та чудная планета. Давно реабилитированы бывшие узники колымских лагерей. Но и сама Колыма нуждается в реабилитации в общественном сознании.

Об этом крае можно писать очень много. Прошу воспринимать мою колымскую эллиниану – не более чем как литературный прием. Потому что Колыма – вне национальных проблем. Здесь родилась поговорка: «Если в ГУЛАГе нет представителя какой-либо страны, значит, ее не существует».

Я люблю Колыму. Я многое вынес от общения с ней. Мне чего-то сильно не достает, если раз в году я не побываю там. Что и породило осознание, что год, прожитый без Колымы, – зря прожитый год.

|